지방소멸과 주택사업

지방의 주택사업 계획은 앞으로 전개될 지방의 인구변화를 토대로 수립해야 한다.

다행히 향후 지방의 가구는 증가하지만, 증가 정도는 제한적이어서 지역을 선점할 필요가 있다.

글 김덕례

정책관리본부장

지방인구 향후 18년간 166만명 감소 예상

지방 주택사업, 인구변화에 영향 받을 것

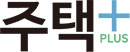

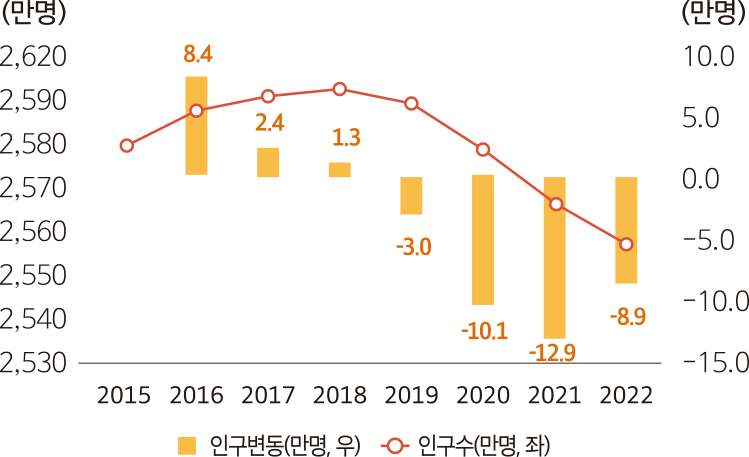

지방소멸 위기감이 커지고 있다. 인구주택총조사 기준으로 지방 인구감소는 2019년부터 시작됐다.

2019년에 △3만명 정도 감소했으나, 2020년 △10.1만명, 2021년 △12.9만명, 2022년 △8.9만명으로 꾸준히 감소하고 있다(<그림1> 참조).

인구감소 폭도 심상치 않다. 통계청의 장래인구추계 자료에 따르면, 2040년까지 지방인구는 연평균 8~9만명이 감소하게 된다. 그 결과 지방인구는 2022년 2,557만명에서 2040년에 2,391만명으로 줄어든다. 향후 18년 동안 지방인구가 166만명 감소하는 것이다. 이 현상을 일차원적으로 해석해보면, 166만명이 살고 있는 주택이 필요없게 된다는 의미이기도 하다. 지방에 신규 주택공급이 필요한가에 대한 문제제기의 지점인 것이다.

지방의 주택사업은 앞으로 전개될 드라마틱한 지방의 인구변화를 살펴야 한다. 물론 주택소비는 개개인의 인구단위가 아닌 가구단위의 소비이기 때문에 인구변화만으로 가늠하는 것은 적절하지 않다. 그렇더라도 인구변화는 결국 가구변화에도 영향을 미치기 때문에 미래의 지방 인구변화와 정부의 정책대응을 살펴 미래의 주택사업계획 의사결정에 적극 반영할 필요가 있다.

<그림1> 수도권과 지방의 인구변동 추이

-

수도권

-

지방

자료: 통계청, 인구주택총조사 재분석

지방가구는 2037년까지 증가할 것으로 예상

신규주택공급 필요한 지역을 선점해야

지방인구 감소는 이미 시작되었지만, 지방가구는 2037년까지 증가할 것으로 보고되고 있다. 그나마 사업자 입장에서는 고무적인 일이지만, 가구 증가폭이 크게 둔화되고 있기 때문에 가구증가에 기반한 신규주택공급사업은 견고하게 지속되기 어렵다. 따라서 신규주택공급이 필요한 지역을 선점할 수 있는 안목을 키우는 것이 중요하다.

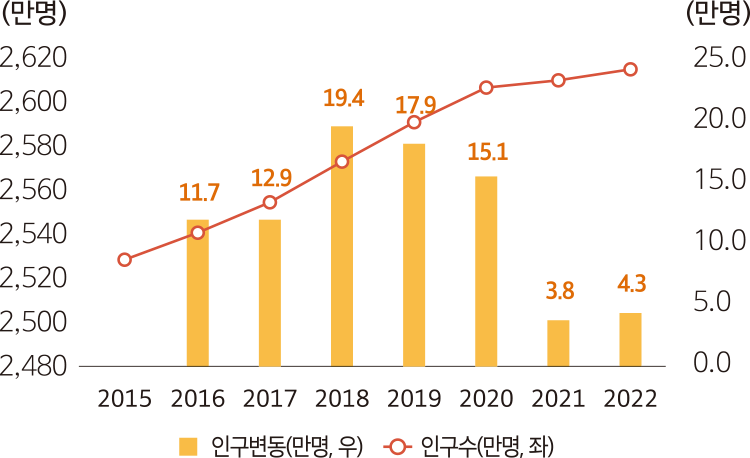

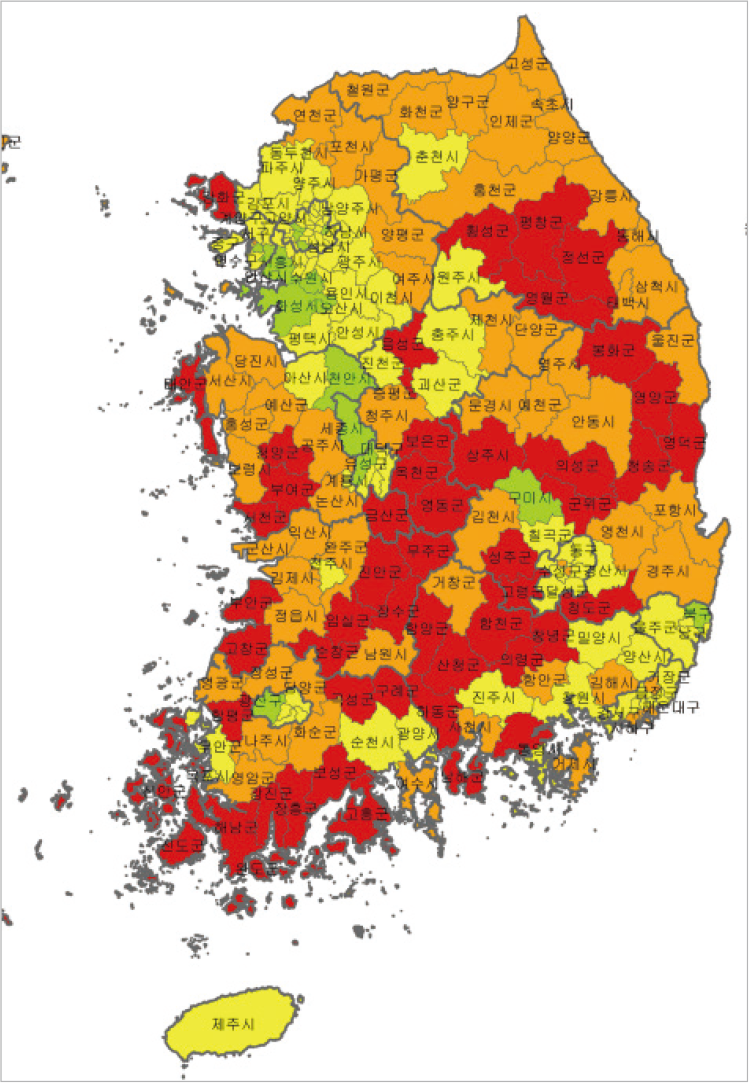

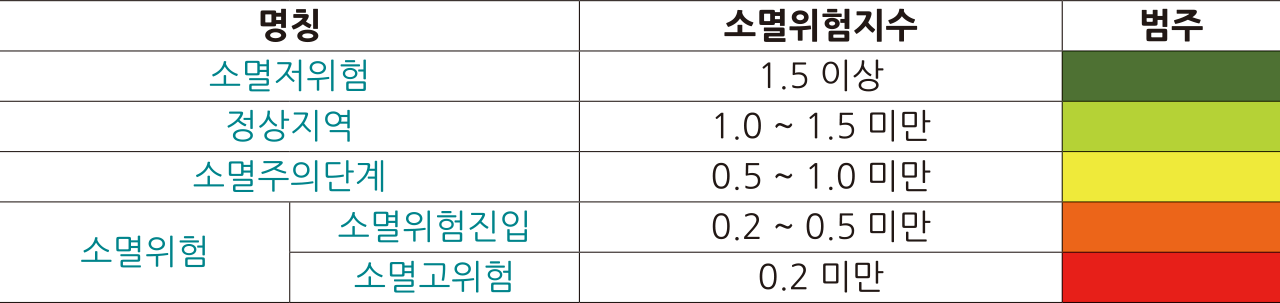

참고할 만한 자료로 <지방소멸위험지수>가 있다. 지방소멸위험지수는 한국고용정보원에서 공표하고 있는 인덱스로 ‘20-39세 여성인구수/65세 이상 고령인구수’로 산출한다. 지수값에 따라서 소멸저위험, 정상지역, 소멸주의단계, 소멸위험(소멸위험진입, 소멸고위험)으로 구분하여 정보를 제공하고 있다.

<그림2>에서 보는 바와 같이 2010년과 2023년을 비교해 보면 65세 이상 고령인구대비 20~39세의 여성인구가 크게 감소하는 현상이 나타나면서 전국적으로 소멸위험에 노출되어 있음을 알 수 있다. 2023년 2월 기준으로 소멸위험 시군구는 118곳으로 전체 228개 시군구의 약 52%를 차지하고 있다. 이 같은 한국고용정보원의 보고는 참조지표로 사용할 만하다. 다만 절대지표로 사용하는 것은 경계할 필요가 있다.

주택사업의 적정입지 결정은 인구변화 외에도, 가구변화, 인근 개발사업, 당해지역의 노후주택과 비선호주택 등 다양한 요인의 복합작용을 고려할 필요가 있기 때문이다.

<그림2> 시군구 기준 지방소멸위험 현황도

-

2010년 기준

-

2023년 2월 기준

지방소멸위험지수의 구분

자료: 한국고용정보원(2023.3), 지방소멸위험 지역의 최근 현황과 특징

생생주택 유튜브

생생주택 유튜브