경기상황 대응

컨티전시 플랜 필요

앞으로 경기가 금융위기 수준으로 나빠질 것이라는 인식이 강해지고 있다.

경기상황 악화로 인한 기업의 영향을 파악하고 대응하는 컨티전시 플랜(비상계획)을 준비해야 할 때다.

글 김덕례 주택산업연구원 주택정책연구실장

한국은행 조사, ‘경기판단CSI(소비자동향지수)’

현재는 코로나 시작된 2020년과 비슷

향후 금융위기 수준으로 나빠질 것

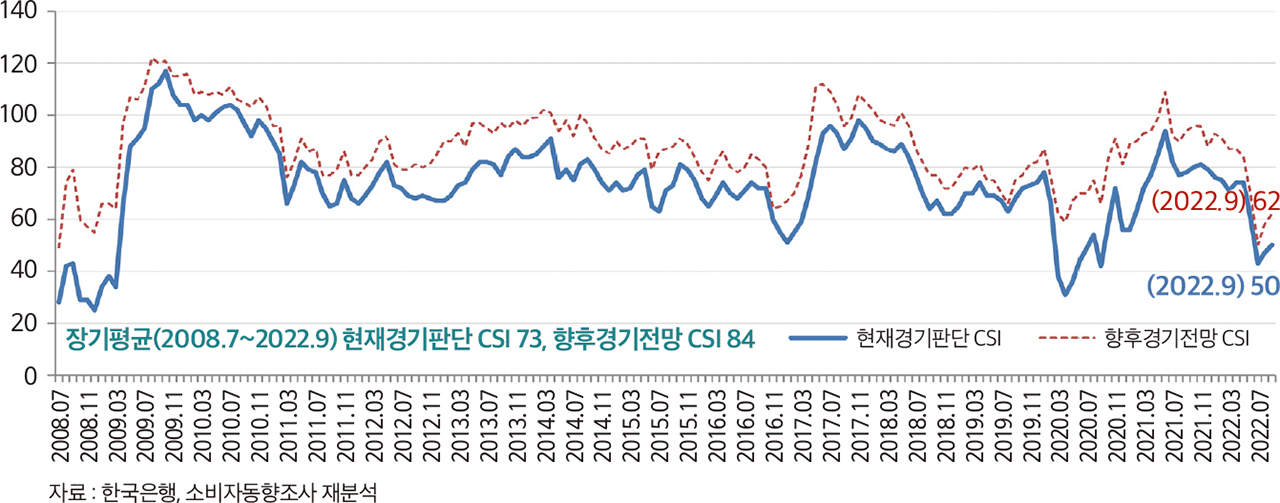

미국의 강력한 긴축정책, 우크라이나 전쟁의 장기화로 세계경제가 긴박하게 돌아가고 있다. 국내 기준금리가 3%대로 접어들었고, 사상 초유의 고환율로 가계는 물론 기업도 긴장하고 있다. 이런 상황은 한국은행이 매달조사하는 <경기판단CSI>를 보면 잘 나타난다. <그림1>은 사람들이 느끼고 있는 현재 경기상황과 향후 경기에 대한 체감수준을 나타낸다. 한국은행이 조사를 시작한 2008년 7월부터 2022년 9월까지의 시계열 자료를 보면, 사람들이 느끼는 경기상황은 코로나가 시작되었던 2020년 수준과 비슷하다. 아직까지 금융위기 정도로 경기가 나쁘다는 인식을 하고 있지 않지만, 코로나로 야기된 특수상황을 제외하면 현재 경기상황이 금융위기 이후 가장 나쁘다는 인식이 팽배하다.

<현재경기판단CSI>는 5월까지 장기평균(74)을 유지했으나 이후 급속히 악화되어 9월 기준으로 50까지 낮아졌다. <향후경기판단CSI>도 9월에 62까지 낮아지면서 현재는 금융위기 정도로 나쁘지 않지만, 앞으로 경기가 금융위기 수준으로 나빠질 것이라는 인식이 강해지고 있다. 이처럼 거시경제의 심각성이 커지고 있는 만큼 기업은 차분하고 체계적인 대응체계를 마련해야 한다. 경기상황 악화로 인한 기업의 영향을 파악하고 이에 대응할 수 있는 경영전략을 준비해야 한다.

<그림1> <현재경기판단CSI>와 <향후경기판단CSI>

‘주택가격전망CSI’ 6월 이후 빠르게 하회

‘실거래가격 지수’ 올 7월 들어 하락전환

‘주택경기전망CSI’도 전년대비 큰 폭 하향

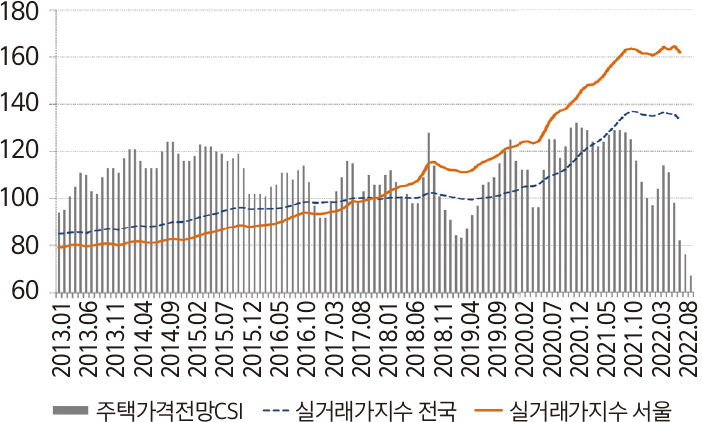

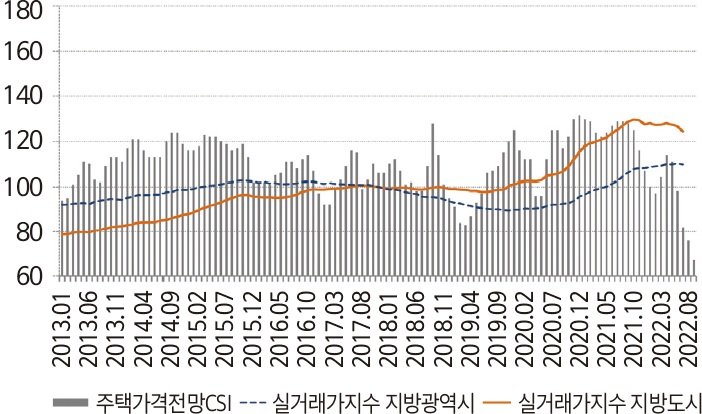

<주택가격전망CSI>도 급격히 둔화하고 있다. <그림2>를 보면 100선을 크게 상회하면서 유지됐던 CSI가 올 6월 이후 100을 하회하기 시작했다. 6월에 98선을 기록한후에, 7월 82, 8월 76, 9월 67로 빠르게 낮아진다. 주택경기가 악화될 것이라는 사람들 인식이 커지고 있는 의미로 해석할 수 있다. <주택가격전망CSI>가 급속히 낮아지면서 고공행진하던 실거래가격 지수도 멈췄다.

작년 11월경 고점을 형성한 후에 횡보하던 실거래가격 지수는 올 7월 들어 하락전환 기조를 보였고, 2021년 3분기 수준으로 낮아졌다. 지방광역시는 다른 지역보다 좀 더 깊은 하락세를 이어가고 있다. 이는 과잉공급으로 이미 조정기에 진입한 대구광역시 영향이다.

그렇지만 실거래가격 수준은 여전히 높은 상황이다. 2019년을 거치면서 최근까지 급등했기 때문이다. 최근 몇 개월 주택가격이 하락했다고 주택의 절대가격이 전반적으로 낮아진 것은 아니다. 이런 상황에서 주택가격 하락세는 당분간 이어질 것으로 보인다. <주택경기전망CSI>가 낮아지고 있는 가운데 마땅한 회복요인이 없어 보이기 때문이다.

<그림2> 주택경기전망CSI와 지역별 실거래가격 지수

자료 : 한국은행(소비자동향조사), 국토교통부(실거래가) 재분석

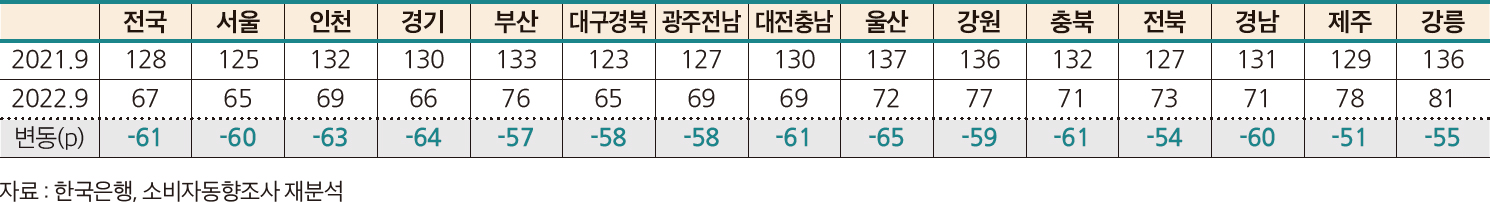

아래 표는 지역별 <주택경기전망CSI>이다. 전국적으로 모든 지역의 주택경기전망CSI가 100을 크게 하회하고 있으며, 일년전 대비 큰 폭으로 주택경기전망이 낮아진 상황이다. 특히 서울·수도권과 대구경북, 광주전남, 대전충남의 주택경기전망CSI가 60선으로 매우 낮다. 전국적으로 주택경기 위축이 예고된 상황에서 이들 지역의 주택경기 위축이 더 클 것으로 보인다.

주택가격 조정은 예고된 상황이었다. 다만 예상했던 것 이상으로 몰아치고 있는 최근의 거시경제 악화와 금리급등이 주택시장에 큰 하방요인으로 작동하고 있다. 이 상황을 받아들이고 극복할 수 있는 기업별 자구책 마련이 긴요하다.

<표> 주택경기전망CSI 지역별 변화(2021년 9월~2022년 9월)

생생주택 유튜브

생생주택 유튜브