공동주택 무량판구조

특성과 시공시 주의점

공동주택의 무량판구조 부실시공 사고로 인해 무량판구조에 대한 사회적 관심이 높다.

무량판구조는 장점이 많음에도 불구하고 국민들의 불신이 점점 커져가는 실정이다.

정서적 해법을 찾기 보다는 무량판구조가 무엇이고 시공시 주의할 점에는

어떤 것들이 있는지 정확히 파악하고 대처하는 것이 무척 필요한 시점이다.

글 이정윤

성균관대학교 건축공학과 교수

-

삼풍백화점(1995)

-

광주화정아이파크(2022)

-

검단아파트주차장(2023)

[그림1] 무량판구조를 사용한 건물의 사고 사례 (https://namu.wiki/w/)

무량판구조와 사고

최근 우리나라 건설관련 엔지니어에게 가장 널리 회자되는 용어 중의 하나가 ‘무량판구조’이다.

무량판구조는 경제적이며 효율적인 바닥구조시스템이지만, 구조설계 또는 시공시에 주의하지 않으면 대형사고를 유발할 수 있다.

그동안 무량판구조를 사용한 건물의 사고가 국내외에서 발생했는데 우리나라는 삼풍백화점(1995년), 광주화정 아이파크(2022년), 검단아파트 주차장(2023년) 사고가 대표적이다.

해외에서는 Champlain Towers South Condo(미국, 2021년), Skyline Towers collapse(미국, 1973년), 2000 Commonwealth Avenue collapse(미국, 1971년) 등이 대표적인 사고 사례로 알려져 있다.

정서적 해법보다는 기술·구조적 해법 모색해야

무량판구조는 이미 오랫동안 국내외에서 사용되고 있는 구조이며 그 자체에 문제가 있는 구조가 아니다. 오히려 층고를 낮출 수 있고, 공사기간을 단축하고, 공사비를 절감할 수 있는 장점이 많은 구조이다.

다만 모든 것들이 그러하듯이 장점이 있으면 단점도 있다. 그 중의 하나는 시공시에 과도한 처짐이나 균열이 발생할 수 있으며, 연쇄붕괴의 가능성이 있다는 것이다. 이러한 무량판구조의 위험성을 낮추기 위해 그 동안 국가건설기준 및 표준시방서가 여러 차례 개선됐다.

그럼에도 불구하고 무량판구조 건물에 사고가 발생하는 것은 기술의 문제보다는 우리나라 건설현장의 현실 및 구조적 문제와 더 밀접한 관련이 있는 듯하다.

무량판구조 건물의 사고 이면을 들여다보면, △공사기간의 과도한 단축 △숙련공의 부족 △하도급 △콘크리트 골재 부족 및 품질 불량 △구조도면과 철근상세배근도면 작성주체의 차이 △구조감리 부족 등이 모두 연계되어 있음을 알 수 있다.

최근에 발생한 안타까운 무량판구조 사고가 이러한 건설산업 문제를 한 가지라도 해결할 수 있는 경종이 되길 바란다. 이를 위해서는 문제해결에 있어 정서적 해법보다는 엔지니어의 의견을 중시하여 기술·구조적 해법을 찾는 것이 필요하다.

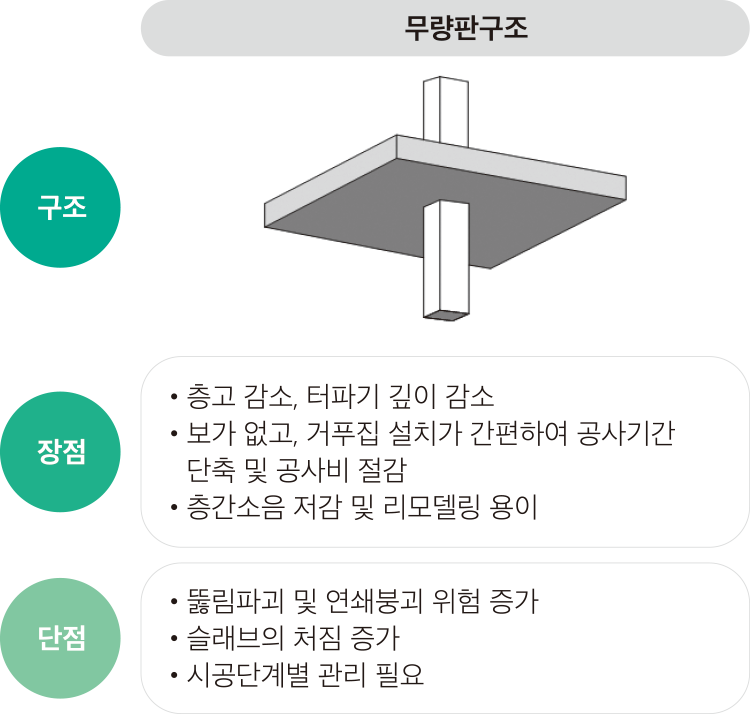

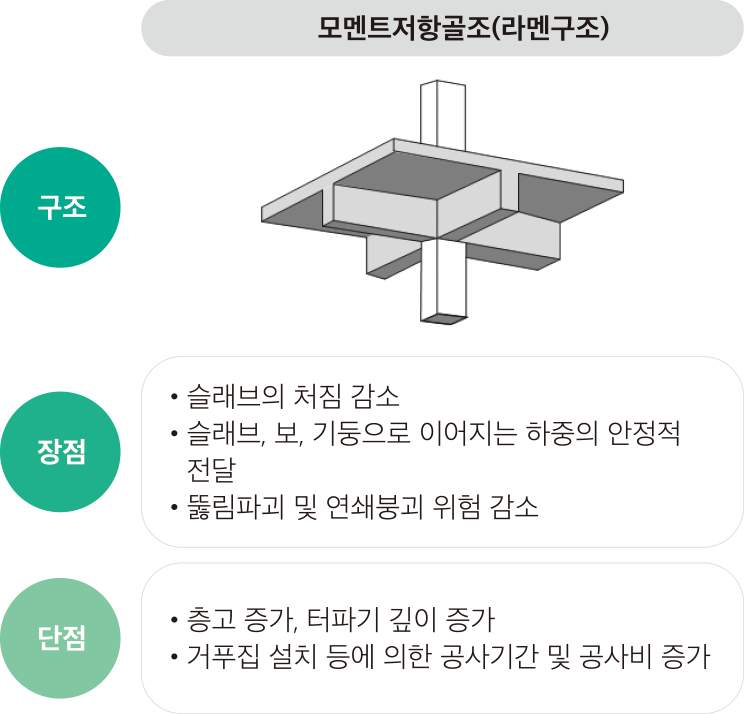

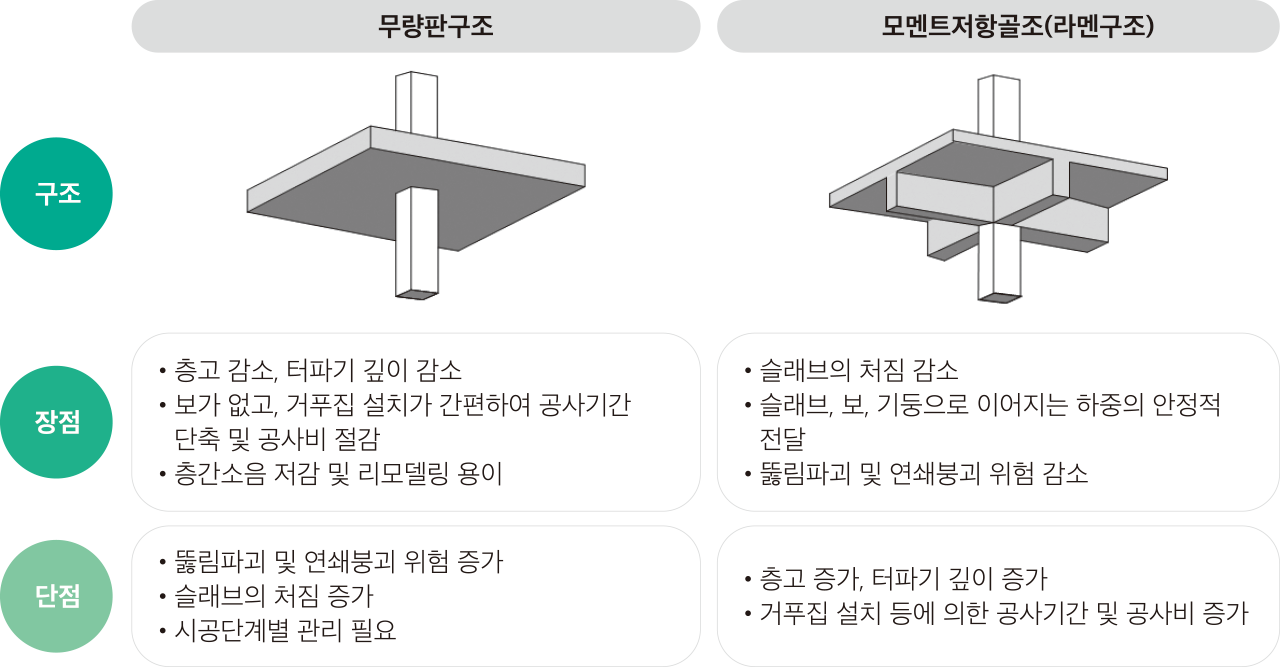

[표1] 무량판구조와 모멘트저항골조의 장단점

무량판구조와 라멘구조

일반적으로 우리나라 건축물에 주로 쓰이는 구조로는 ‘무량판구조’와 ‘라멘구조’가 있다.

‘무량판구조’란 [표1]과 같이 슬래브 아래쪽에 보가 없이 상부의 하중이 슬래브를 통하여 기둥에 직접 전달되는 구조를 말한다. 반면 슬래브의 하중이 보를 통하여 기둥에 안정적으로 전달되는 구조방식을 ‘모멘트저항골조’ 일명 ‘라멘구조’라 한다.

건축구조에서 슬래브 아래쪽에 보를 설치하는 중요한 이유 중의 하나는 슬래브에 발생하는 처짐을 감소시키기 위해서다.

처짐은 부재의 길이가 증가하면 커지지만, 부재의 두께가 증가하면 감소한다. 보통 건축물의 경간(Span)이 4~8m 가량 되는 경우 슬래브에는 큰 처짐이 발생하며 이를 줄이기 위해서는 슬래브의 두께를 두껍게 해야 한다.

그러나 처짐을 방지하기 위해 전체 슬래브를 두껍게 하는 것은 비경제적이며 자중(구조물 하중) 또한 크게 증가한다. 이에 슬래브의 테두리 부분만을 두껍게, 즉 테두리에 보를 설치해 처짐을 일정값 이하로 감소시키는 것이 라멘구조방식이다.

무량판 슬래브는 라멘구조 방식과 같은 테두리 보가 없기 때문에 처짐이 크게 발생할 수 있다. 따라서 라멘구조의 슬래브 두께에 비해 무량판구조의 슬래브는 처짐방지를 위해 두껍게 시공된다.

무량판구조의 장·단점

-

무량판구조는 슬래브의 하중을 기둥에 직접 전달하기 때문에 많은 장점이 있다. 특히 보가 없기 때문에 보를 설치시 필요한 철근 배근, 거푸집 설치, 콘크리트 타설 등의 작업이 필요 없다.

또한 보가 없어 층고를 낮출 수 있으며, 지하구조물의 경우에는 터파기 깊이를 감소시킬 수 있다. 결과적으로 무량판구조는 모멘트저항골조(라멘구조)에 비해 공기를 단축시킬 수 있고, 공사비도 절감할 수 있다.

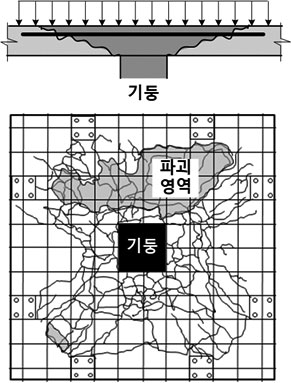

그러나 무량판구조는 슬래브의 하중이 기둥에 직접 전달되기 때문에 2방향 전단파괴(뚫림전단파괴)가 발생할 위험이 크다.

2방향 전단파괴란 [그림2]와 같이 기둥 주변을 중심으로 구멍이 뚫리듯이 발생하는 파괴이다. 이는 마치 넓고 얇은 종이(슬래브)를 뾰쪽한 못(기둥)으로 눌렀을 때, 종이의 다른 부분은 파괴되지 않고 못 주변의 종이만 뚫리듯이 발생하는 파괴를 말한다.

2방향 전단파괴는 매우 취성적(변형없이 파괴되는 성질)인 파괴이며, 파괴가 발생하면 삼풍백화점 붕괴 사례와 같이 상부층 슬래브가 아래층으로 낙하하여 연쇄붕괴를 일으킬 위험이 높다.

또한 무량판구조는 보가 없기 때문에 슬래브의 처짐이 커지며, 결과적으로 슬래브에 균열이 많이 발생할 수 있는 단점도 있다. -

[그림2] 2방향 전단파괴(뚫림전단파괴)

무량판구조 시공시 주의사항

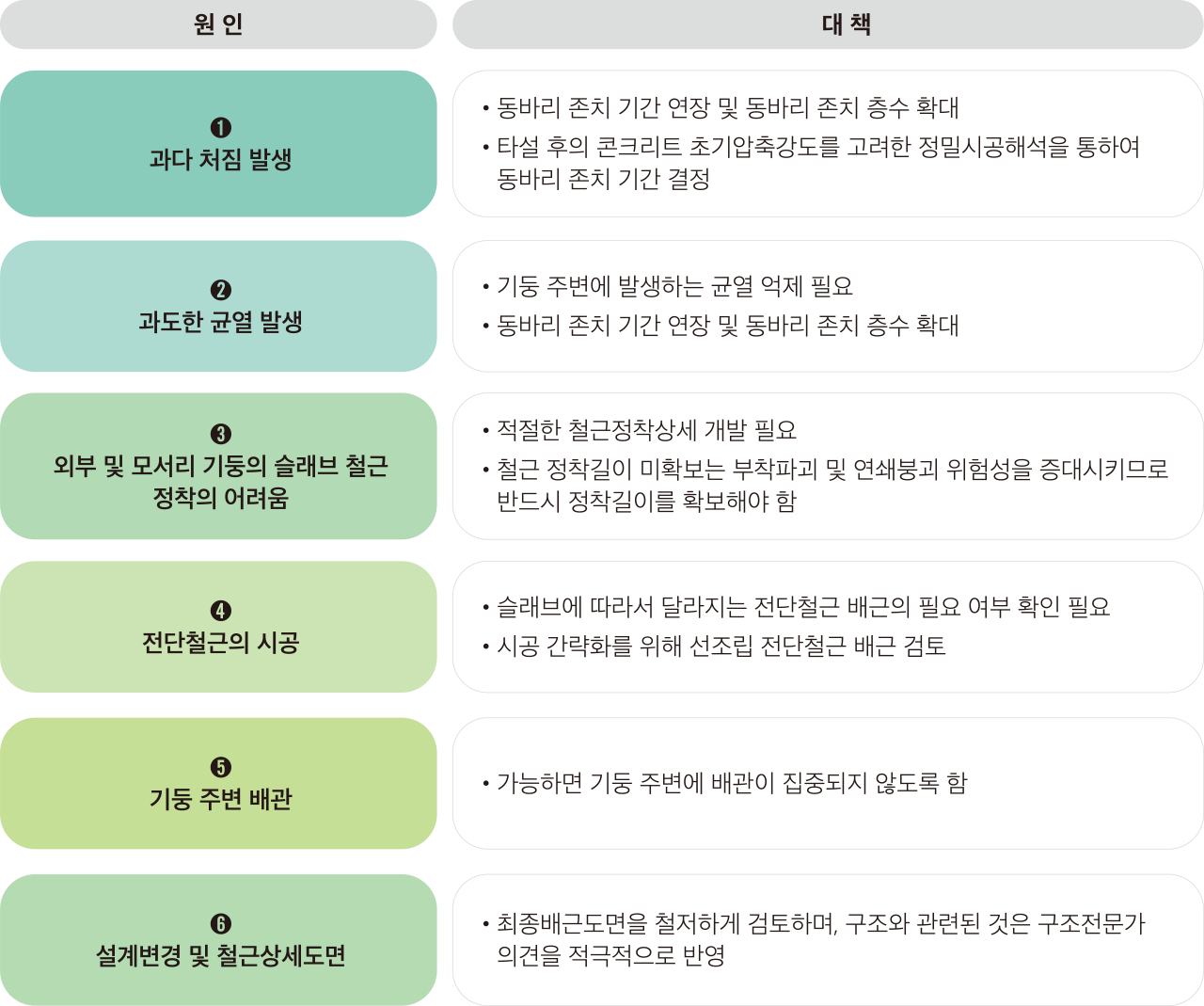

우리나라 건설현장의 중요한 목표중의 하나는 공기단축이다. 또한 최근 건설현장에서는 작업인력이 부족하고 고령화됐으며, 비숙련공이 많다. 이러한 상황에서 ‘무량판 슬래브’를 보가 있는 슬래브와 동일하게 시공하면 여러 문제가 발생할 수 있다. 무량판 슬래브를 시공할 때의 주의점은 다음과 같다.

➊ 과다 처짐

무량판 슬래브 시공을 해보면 보가 있는 슬래브에 비하여 처짐현상이 매우 크다. 따라서 무량판 슬래브의 경우 보가 있는 슬래브와 동일하게 거푸집과 동바리 존치기간을 두어서는 안된다.

보가 있는 슬래브보다 거푸집 해체 및 동바리 존치기간을 연장하고, 동바리 설치 층수도 3개층 이상으로 확대해야 한다. 동바리 존치기간은 타설 후의 콘크리트 초기압축강도 등을 고려한 정밀시공단계 해석을 통해 신중히 결정해야 한다.

➋ 과도한 균열 발생

무량판 슬래브는 처짐이 크기 때문에 필연적으로 많은 균열이 발생한다. 특히 기둥 주변에 발생하는 균열은 2방향 전단내력을 감소시킬 수 있다. 이러한 균열은 슬래브의 처짐과 직접 연계된 것이므로 균열을 억제하기 위해서는 동바리 존치기간을 연장하고, 동바리 설치 층수를 확대해 처짐을 억제해야 한다.

➌ 철근 정착의 어려움

외부 및 모서리 기둥과 연결된 무량판 슬래브 접합부의 경우 기둥의 2면 또는 3면에 철근을 정착해야 하기 때문에 슬래브 철근의 정착이 어렵다.

특히 장방형 모서리 기둥이나 기둥에서 튀어나온 캔틸레버형 슬래브의 철근정착 시공이 용이하지 않다. 슬래브 철근이 충분하게 정착되지 않으면 부착파괴 및 연쇄붕괴의 위험성이 있으므로 철근정착시 세심한 주의가 필요하다.

➍ 전단철근의 시공

무량판 슬래브의 2방향 전단내력은 콘크리트에 의한 저항을 기본으로 하며, 콘크리트의 저항력이 충분하지 않을 경우에는 방사형 또는 +자형으로 전단철근을 배근하게 된다.

따라서 주거동에 설치되는 대부분의 무량판 슬래브는 하중이 크지 않기 때문에 전단철근이 불필요하며, 지하주차장의 무량판 슬래브에만 전단철근이 배근되는 경우가 많다. 이처럼 모든 무량판 슬래브에 전단철근이 배근되는 것이 아니기 때문에 작업자는 전단철근 배근이 필요한 부분 시공시 배근해야 함을 간과할 수 있다.

또한 슬래브의 주철근 사이에 전단철근을 배근하는 것이 용이하지 않고, 시간이 많이 소요되어 작업자들이 도면대로 배근하지 않을 위험성이 있으므로 이에 대한 철저한 점검 및 주의가 필요하다.

➎ 기둥 주변의 배관

공사현장을 살펴보면 슬래브 위에는 전기배선 및 급배수를 위한 여러 배관들이 있다. 이들 배관이 기둥 주변에 몰려 있을 경우 콘크리트 단면 결함이 발생되어 무량판 슬래브의 내력을 감소시킬 수 있다.

따라서 배관들은 가능하면 2방향 전단 위험영역인 기둥 주변과 떨어져야 하며, 배관들도 한 곳에 뭉쳐서 설치하지 않고 서로 이격되어야 한다.

➏ 설계변경 및 철근상세도면

우리나라 건축물 구조설계 절차를 살펴보면 구조계산은 구조기술사사무소에서 하고, 구조계산을 바탕으로 한 구조도면은 건축사사무소에서 만든다. 그 후에 철근상세도면은 건설현장에서 발주하여 철근상세전문업체가 수행하게 된다. 뿐만아니라 시공 중에는 발주자의 의견 변경, VE(Value Engineering)과정 등에서 설계변경이 수차례 발생한다.

이러한 여러 과정을 거치면서 슬래브의 일부에 배근되는 전단철근을 도면에서 누락하거나, 변경된 내용이 반영되지 않을 가능성이 매우 높다.

특히 구조전문가는 구조계산 이후 시공 중에는 적극적으로 참여를 하지 않기 때문에 구조와 관련된 문제점을 파악하기가 어렵다. 따라서 시공자는 최종배근도면을 반드시 철저하게 검토하고, 구조와 관련된 것은 구조전문가에게 적극적으로 문의해 시공시 반영해야 한다.

[표2] 무량판구조 시공시 주의점

생생주택 유튜브

생생주택 유튜브